�����Ö@�i���ǎ��Áj Root canal treatment

���̐_�o�̎���

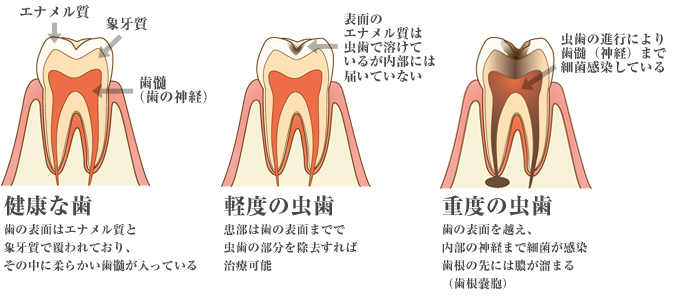

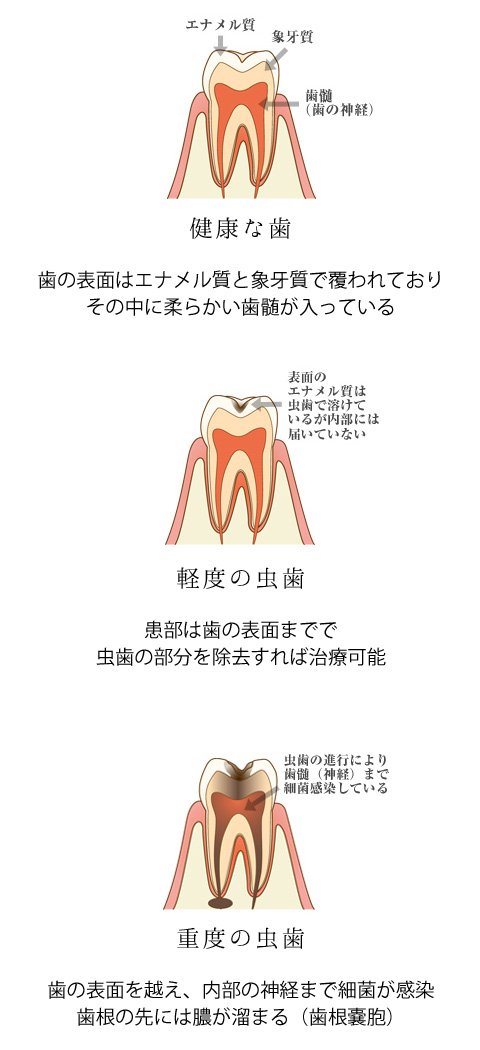

�d�x�̒����̎��Âł́A��ʓI�Ɂu���̐_�o���v�ƌ����邱�Ƃ�����܂����A���ۂɂǂ�Ȏ��Â��s���Ă��邩�����m�ł��傤���B

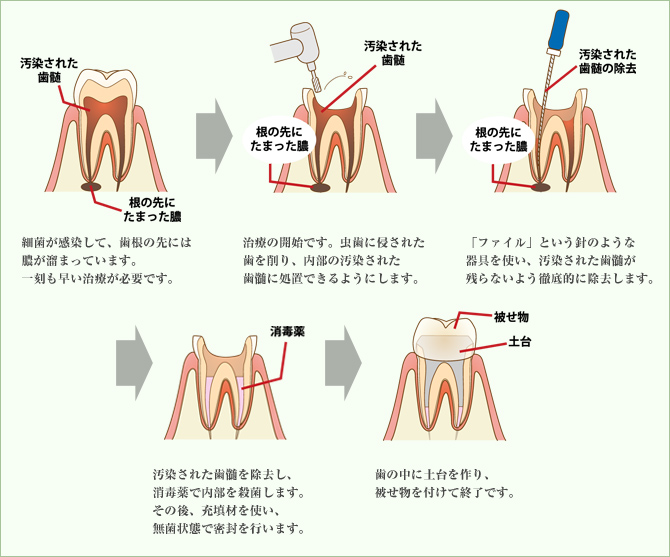

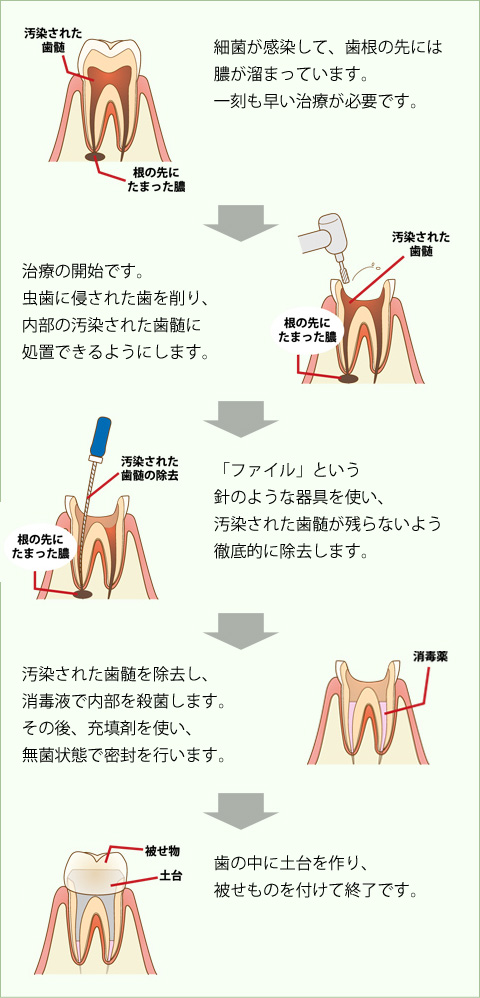

���̐}�̂悤�ɁA�������i�s���Ď��̐_�o���ۂɊ�������ƁA�_�o���ۂɐN����ċ����ɂ݂��N�����͂��߁A�₪�Ď��̍��̐�ɂ͔^�̑܂��o���Ă��܂��܂��B���Â����Ɉ�������Ǝ����X�E�Ƃ����a�C�ɔ��W���A���̎���̍���g�D�܂ŗn�����Ă��܂��܂��B

���̂悤�ȏd�x�̒����̎��Âł́A�ۊ����������̓����g�D�̏��u���s���K�v������܂��B

���̏��u���u���ǎ��Áv�������́u�����Ö@�v�Ƃ����܂��B

���ǎ��Â��ĉ��������ł����H

���ǎ��Ái���̐_�o�̎��Áj�ł́A���[�}�[��t�@�C���ƌĂ����ŁA�ۂɊ������Ă��܂���������_�o��O��I�ɏ������A��܂ɂ���Ď��̒��̍ۂ��E�ۂ�����ŁA�[�U�܂Ŗ������܂��B

���̏��u�ɂ���āA���̓����g�D�̉������~�߁A�ɂ݂�^�̊g���h���܂��B

���ǎ��Â͔��ɓ�����Âł�

���̐_�o�͕��G�ɓ���g�\���ɂȂ��Ă���̂ŁA�����̔^��ۂ����S�Ɏ�菜�����Ƃ͓���B

���ǎ��Ấw���̐_�o���x�ƁA�ȒP�Ɍ����Ă��܂����A�ŏ��̎��Âł������菈�u�����Ȃ��ƁA���̒��ōۂ��Ăё��B���郊�X�N�����܂�܂��B

�����Ȃ�ƁA���܂ł��Ĕ��E�Ď��Â𑱂��āA������͔����ɂȂ邱�Ƃ�����������܂���B���ǎ��Â͂ƂĂ�������ÂȂ̂ł��B

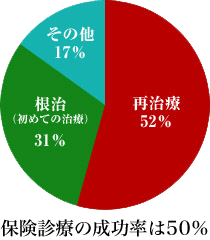

�ی��f�Âł̐�������50���ȉ�

�ی��f�Â̐�������f�[�^����B�i�����s�j

�ی��f�Âł�50���ȏオ�ď��u�ƂȂ�B

���{�ł͎��Ȏ��Â͕ی��f�Â���ʓI�ł��B

�������A�ی��f�Â̐�����A���Ó��e�͕K�v�Œ���i�ɂ݂��~�߂�܂Łj�̂��̂Ɍ����܂��B

�ی���K�p�����ꍇ�A�l�X�Ȑ��������邽�ߏ\���Ȏ��Â��ł���Ƃ͂�������܂���B���ہA�ی��K�p�̏ꍇ�͌X�̎��Ȉ�̌o���ɗ��������ÂɂȂ邱�Ƃ������Ȃ�܂��B

�ł́A���{�̈�ʓI�ȕی��f�Âō��ǎ��Â�����ƁA�������͂ǂ̂��炢�ɂȂ�̂ł��傤���H���͓��v�ɂ��ƁA�ی��f�Âō��ǎ��Â����ꍇ����������50���ȉ��ƌ����Ă��܂��B�i�����s���ׁj

���ǎ��ẤA�A�����J�ɗ��܂炸�A�A�W�A�����ł��u��ʎ��Áv�Ƃ͕������A���オ�s���Ă��܂��B

����قǎ��̍��̎��Â͓�����G�Ȃ̂ł��B

�������Ì�ɂ��ꂢ�ȃZ���~�b�N�̎��ɂ��Ă��A���ǎ��Â����s�Ȃ�ΑS�Ă�蒼���ɂȂ��Ă��܂��܂��B

�Ĕ���h���A�m���Ɏ��Â���̂ł���A����E�F���̎�ɂ�鎡�Â���̂��]�܂����ƌ�����ł��傤�B

�������Â̏d�v��

���ǎ��Â͍Ď��Âł͐�������������܂�

���ǎ��Â̓���́A�Ď��Â�����Ƃ����_�ɂ�����܂��B

�ی��f�Âł̎��Ð�������50%���x�ł�����A�P���Ȍv�Z�ł�2�l�ɂP�l�̕��͈�x���Â��������ēx���Â��邱�ƂɂȂ�܂��B

�������Â̎��s�́A��Ɉȉ��̂悤�Ȍ����ŋN����܂��B

- �P�F���Ò��ɑ��t�Ȃǂ����̓����ɓ���A�������ꂽ�܂ܖ������Ă��܂�

- �Q�F�������ʂ̏������Â��A�����ɉ������ꂽ�g�D���c��B

- �R�F�����̏[�U���s�\���ŁA�����ɋ��c���Ă��܂��B

- �S�F���ɋT�����Ă���A���Ò��Ɏ����Ɍ����J���Ă��܂�

�P�E�Q�E�R�͖������ꂽ���������ōۂ��ĔɐB���Ă��܂��܂��B

�S�͎��𖧕��ł��Ȃ��Ȃ�̂ŁA�Ĕ����Ă��܂����Ȃ�ʏ�̍��ǎ��Âł͎��Õs�\�ł��B

�܂��A�������Â̎��s�ɂ�鎾���́A�ꎞ�I�ɒɂ݂������Ă���Ԃɍۂɂ��g�D�j�i�s���Ă��邱�Ƃ��w�ǂł��B

�����Ď��Ԃ̌o�߂Ƌ��ɕa�ς͐[�������Ă����܂��B

�u�ɂ݂͂Ȃ�����Lj�a��������̂�…�v�Ƌ��ė��@�������̃����g�Q�����B���Ă݂���A���s�̑g�D�⍜��n������

����ȕa�ςƉ����Ă��邱�Ƃ������Ē���������܂���B

�C�t�����ɐi�s���Ă��܂�����ł̍Ď��ẤA����̎��Âɔ�ׂĐ��������ቺ���܂��B

���̂悤�Ȏ��ԂɂȂ�Ȃ��悤�ɁA���ǎ��Â�����̎��Âł������芮�����������Ƃ��]�܂����̂ł��B

���m���ȍ��ǎ��Â�ڎw����

�������ǎ���

���̎��Âł͕p�ɂɍs����_�o�̏��u�ł����A������Ǝ����̂͂ƂĂ�������Âł��B

�����ň������J�V�I�����ȁE�������Ȃł́A��萸�x�̍������ǎ��Â�ڎw���A�w��F���̎�ɂ��A�������ǎ������s���Ă��܂��B��

�����i�ێ��҂͑S����300����i2014�N���݁j

����ɂ��I�m�Ȑf�f

�ǂ�Ȏ��Âł��A�ŏ��̐f�f���I�m�ɍs���Ă��Ȃ���A���ẪS�[������܂炸�A�ꓖ����I�Ȏ��ÂŏI����Ă��܂��܂��B

�܂��āA���ǎ��Â̂悤�ɓ�����Âł́A�f�f�̏d�v���͔��ɑ傫���Ȃ�܂��B

�������J�V�I�����ȁE�������Ȃł́A�F���ɂ�鐳�m�Ȑf�f�����Ɏ��Ìv����s���A���S���Ď��Â�����̐��Â���ɓw�߂Ă���܂��B

�{�p�̐����������߂鎡�Ðݔ�

���ǎ��Âŏd�v�Ȃ̂��u�ۂ̊������ʂ���������Ə�������v���ƁA�������u�ۂ̍Ċ������\�Ȍ���h���v���Ƃł��B

�������������邽�߁A���@�͐������ǎ��Âׂ̈ɁA�e��̐ݔ��E�������p�ӂ��Ă���܂��B

���o�[�_��

���Ò��̊����ɍۂ��Ċ������邱�Ƃ�h�����߂ɁA���o�[�_�����g�p���܂��B

���Ò��̊����ɍۂ��Ċ������邱�Ƃ�h�����߂ɁA���o�[�_�����g�p���܂��B

���o�[�_���̓S���̔햌�Ō��������ƂŁA�����ɑ��t���G��邱�Ƃ�h�~���A���t�ɂ��ۊ�����h�~������ɏd�v�Ȋ��ł��B

���o�[�_�����g�p���ďn���҂��I�m�Ȏ��Â��s���ƁA���Â̐�������90���܂Ō��シ��ƌ����Ă��܂��B

�g�勾

�Ĕ��h�~�ɂ́A���̓����Ɋ������ʂ��c���Ȃ����Ƃ��厖�ł��B

�Ĕ��h�~�ɂ́A���̓����Ɋ������ʂ��c���Ȃ����Ƃ��厖�ł��B

�������ʂ��m���ɏ������邽�߁A���������N���Ɍ����悤�A�g�勾���g���ď��u���s���܂��B

�i���}�C�N���X�R�[�v�ɂ��{�p����]�������́A���@�̔F��オ�߂��w�a�@�ł̎{�p�A�������͒�g��@�̂��Љ�������Ă��������Ă���܂��j

�����g�呕�u�iX�X�}�[�g�E�v���X�j

���NJg�呕�u�A�w�X�}�[�g�E�v���X�����A���m���Ȏ��Âɓw�߂Ă��܂��B

���NJg�呕�u�A�w�X�}�[�g�E�v���X�����A���m���Ȏ��Âɓw�߂Ă��܂��B

���Ǔ����̓I�m�Ȍ`���E�g��A��܂̏[�U�ɔ��ɍ������\�����܂��B

��x�̍������ǎ��Âł��X���[�Y�ɏ��u���\�ł��B

�j�b�P���`�^���t�@�C��

��ʂɗp������X�e�����X�ɔ�ׁA�j�b�P���`�^�����t�@�C���͒��e���̐����������A���ɂ��Ȃ₩�ł��B

��ʂɗp������X�e�����X�ɔ�ׁA�j�b�P���`�^�����t�@�C���͒��e���̐����������A���ɂ��Ȃ₩�ł��B

���̂��ߍ��ǂ�s�K�v�ɏ����܂���B

�������A���x�͎ア�̂ŁA�{�p�҂ɂ͔j�܂������n�����K�v�ł��B

�O�ȓI��i��p�������ǎ���

�����[�؏��p

��ʂɁA���̐_�o���ۂɐN����A�ɂ݂��N�����ꍇ�A�K�ȍ��ǎ��ÂƁA��������Ƃ�����܂̏[�U�Ŏ��Â��\�ł��B

�������A��ʓI�ȏ��u�ł� �s�\�ȏǗ������܂��B

�Ⴆ�Ύ��ɋT���薧�����s�\�ł�������A���ǂ��ǂ����Ă��Ċ����Ɏ��Ê��͂��Ȃ��ꍇ�́A��ʓI�Ȏ��Âł͔������邵���Ȃ��Ȃ�܂��B���̂悤�ȓ�Ǘ�ł́A�����[�؏��p�Ȃǂ̊O�ȓI���u���K�v�ɂȂ�܂��B

���Â̗���

- �P�F�����̐�̎��s���J���܂��B�Ǐ�ɂ��A�{�̍�����邱�Ƃ�����܂��B

- �Q�F�����̐�[��ؒf���āA��菜���܂��B�Ǐ�ɂ��A�����̎��͂̕a�ϕ�������菜���܂��B

- �R�F�����̐ؒf�ʂɎ��Ȑ�p�̏[�U��܁iEBA�Z�����g�Ȃǁj���l�߂܂��B

- �S�F��J�������s�����ŖD���܂��B

�����[�؏��p�ɂ�鎡�Â��ł��Ȃ��Ǘ�

�d�x�̍���a�ς̎��Â��\�Ȏ����[�؏��p�ł����A�{�p���s���Ă����錩���݂����Ȃ��ꍇ�͎{�p���s���Ȃ����Ƃ�����܂��B

���̏ꍇ�́A�����ɂ�鎡�Ìv��������k�����Ă����������ƂƂȂ�܂��B

- ���̍��̒�����1/3�ȏ�̐؏����K�v�ȏꍇ

- ���X�̎��̍����Z���ꍇ

- �d�x�̎����a�̏ꍇ

- �}�����ǂ��N�����Ă���ꍇ

- ���̑��A��Ԃɂ��F��オ�s�Ɣ��f��������

�Ǘ�W

��ʓI�ȍ��ǎ��Âł͑Ώ��ł��Ȃ��A��Ǘ�̎��Â����Љ�܂��B

�ȉ��̏Ǘ�́A���@�̍��ǎ��ÔF��オ���u�����{�p�̈ꕔ�ł��B

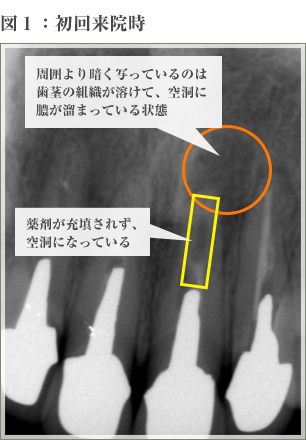

�P�F�ߋ��ɑ��@�Ŏ��Â������ǎ��Â̍Ď���

���ҁ@30��j���@��i�F���̍�������^���o��

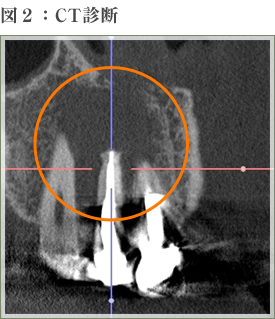

�}�P�͗��@���̃����g�Q���摜�ł��B

�{���Ȃ玕�������������i���F�̐��ň͂�ꂽ�����j�ɁA��܂��[�U����A��������Ă��Ȃ�������܂���B

�ׂ̎��ɂ͐�[�܂Ŗ�܂��l�߂��Ă��܂����A���F�̐��̓����ɂ͉����l�܂��Ă��܂���B

���̂��ߍ���a�ς��Ĕ����Ă��܂��B

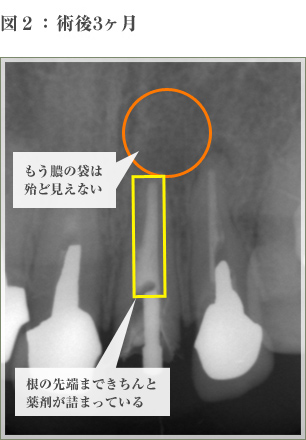

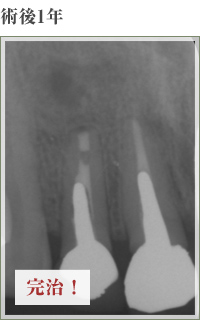

�}�Q�́A�Ď��Â��{���Ă���p��3�����̉摜�ł��B

���̓����Ɍ��ԂȂ���܂��[�U����A�����ɐ������Ă��܂��B�܂��A�^�̑܂���������A���͂̑g�D���Đ����Ă��܂��B

|

|

|

| �����g�Q���͏_�炩����������Â��ʂ�܂��B �����̐�[�ɕs���R�ɈÂ�����������ƁA�����ɔ^�����܂��Ă���i�����X�E������j���Ƃ��킩��܂��B |

||

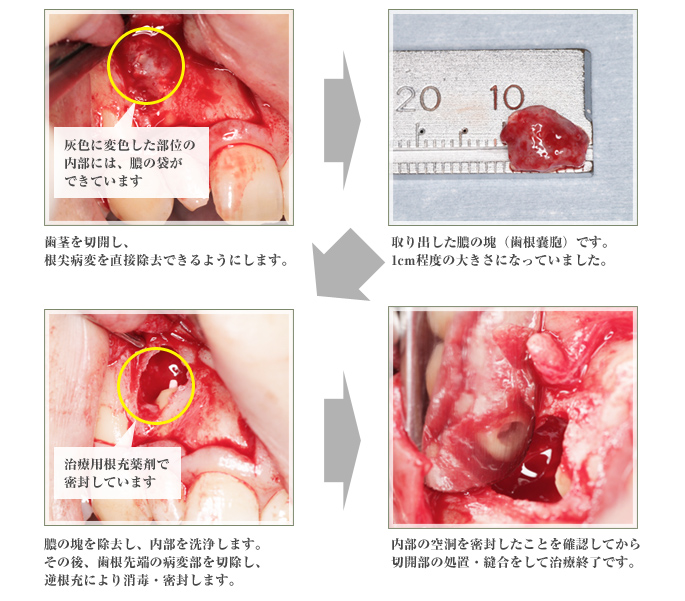

����Ȏ����X�E�̍Ď���

���ҁF�Q�O��j���@��i�F���s�����Ă���

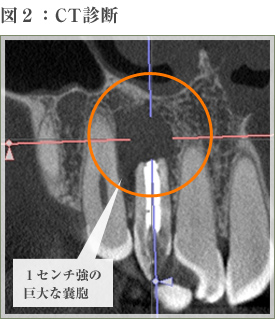

���a���F�Љ�ɂāA�傫�ȍ���a�������邱�Ƃ��w�E���ꂽ�B

���ɑ傫�ȕa�ς��o���Ă��܂��B

��ʂ̏��u�ł͑Ώ��ł��Ȃ����߁A�Љ���܂����B����[�؏��p�Ŏ��Â��܂��B

|

|

|

| �}�P�E�Q�@���F�̘g���̈Â��Ȃ��Ă��镔���͑S�Ĕ^�̑܁i�����X�E�j�ł��B ���ӂ̑g�D�ƍ���n�����ċ��剻���Ă��܂��B |

||

|

|

|

||

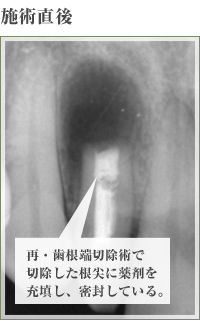

�����[�؏��p���{���܂����B 2���߂́A�p��S�����̌o�ߊώ@�ł��B �Ō�͏p��P�N�̌o�ߊώ@�ł��B |

||||

����[�؏��p�̍Ď���

���ҁF30�㏗���@��i�F�O�����ӂ����Ă���

���a���F10���N�O�Ɏ����[�؏��p����B

�p�㐔�N�����a���������Ă������A�ɂ݂͂Ȃ��������ߕ��u���Ă����B

�������A�ŋ߂ɂȂ莕�s�Ɏ�ꂪ�ڗ��悤�ɂȂ������ߎ�f�B

�}�P�̃����g�Q���ʐ^�����Ă��������B

����[�؏��p�ł͒ʏ�A���̍��̐�[��؏�������AEBA�Z�����g��X�[�p�[�{���h�Ȃǂ̖�܂��g���A���ŁE�������s���܂��B

�������A���̏Ǘ�̊��҂������u�ł́A����[��؏����������ŁA���̐�𖧕��i�t���[�j���Ă��Ȃ��܂܂ɂȂ��Ă��܂��B

�������o���Ă��Ȃ����߁A���̓����ɍۂ�����A�ǏĔ����Ă��܂��B

|

|

|

|

|

�������ǎ��ẤA�ȉ��̂悤�Ȃ��Y�݂Ɍ����Ă��܂��B

- ������C���v�����g�����߂�ꂽ���ǁA�ł���Ȃ甲�������Ȃ�

- �ł�����莩���̎�������������悤�ɁA��������Ƃ������Â�����

- ���Â����͂��̎����A���x���ɂݏo���Ă͍Ď��ÂɂȂ�Y��ł���

���Y�݂̕��́A���@�܂ł����k���������B

�R�����F���ǎ��Â̌���

���{�̕ی��f�Âōs����ʓI�ȍ��ǎ��Â̐�������50���ƌ����܂��B

���{�̕ی��f�Âōs����ʓI�ȍ��ǎ��Â̐�������50���ƌ����܂��B

�������A�ی��f�Â̏��u�ł����Ă��A�Z�p�ƌo�������鎕�Ȉオ�s���Ĕ����͂����Ɖ�����ł��傤�B

�Ƃ͂����A���ϓI�ɂ͕ی��ōs�������ǎ��Â�2���1��ȏ�́w�Ĕ�→�Ď��Áx�ƂȂ�Ƃ������Ƃł��B

�������A�Ȃ����ǎ��Â͂���قǐ��������Ⴂ�̂ł��傤���B

���́A���N�ی��̐f�Õ�V�ł́A���ǎ��Ấw�ő�̐Ԏ��E�s�̎Z����x�Ȃ̂ł��B

���ǎ��Â̐f�Õ�V�z�́A�A�����J�̖�1/10�`1/20�A�V���K�|�[���E�}���[�V�A�E�t�B���s���E�؍��ȂǁA�A�W�A�����̖�1/7���x�ł��B

���I�Ȑݔ��E���͓��R�g���܂���B�Ċ����ɂ�鎸�s��h����Ŕ��ɏd�v�ȃ��o�[�_���́A20�N�x�̉���ŕی��f�Õ�V�̍��ڂ�����O����Ă��܂��܂����B�i�O�����O��100�~�Ƃ�����V�z�ŁA���������ł��Ԏ����������߁A�܂��g���Ȃ������̂ł���…�j

�p�ɂɍs���K�v�̂��鎡�Âł���Ȃ���A���̐f�Õ�V�z�ł�����A���{�̎��Ȉ�́w�ی��f�Âł͓�����ǎ��ÂɃR�X�g���|�����A�Ǐ��������甲���Ή��ōς܂��Ȃ����x�ƌ����Ă���ɓ������̂ł��B

���������āA���N�ی��f�Âɂ����Ă͐^�ʖڂɍ��ǎ��Â��w�ю��H����قǁA���Ȉ�@�o�c�����������Ă��܂��̂ŁA���S�̍��ǎ��Â͕s�\�ɋ߂��Ȃ�܂��B�X�Ɏ��Ȉ�̋���̏�ł��Z�p�̏K���E�p�����ׂ���Ȃ��悤�ɂȂ��Ă��܂��B

����ł͕ی��f�Âōs�����u�̍Ĕ����������̂��A�����ĒP�Ȃ�Ӗ��Ƃ͌����Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

���ǎ��ẤA�����̎����c����ŁA�ƂĂ��d�v�Ȏ��ÂȂ̂ł����A�c�O�Ȃ�����{�̈�Ís���E�f�Ì���ł́A���܂�厖�ɂ���Ă͂��Ȃ��̂�����ƌ�����ł��傤�B